《河北省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》

第六章

高標準高質量推進雄安新區建設發展

牢牢把握北京非首都功能疏解集中承載地初心,堅持世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位,完善規劃體系,創新體制機制,加快建設高水平社會主義現代化城市,創造“雄安質量”,打造貫徹新發展理念的創新發展示范區。

一、統籌推進城市整體開發建設

堅持開放式建設、市場化運作,科學把握建設時序,著力建設綠色生態宜居新城區,形成社會主義現代化城市雛形。

加快推進啟動區、起步區和重點片區建設。

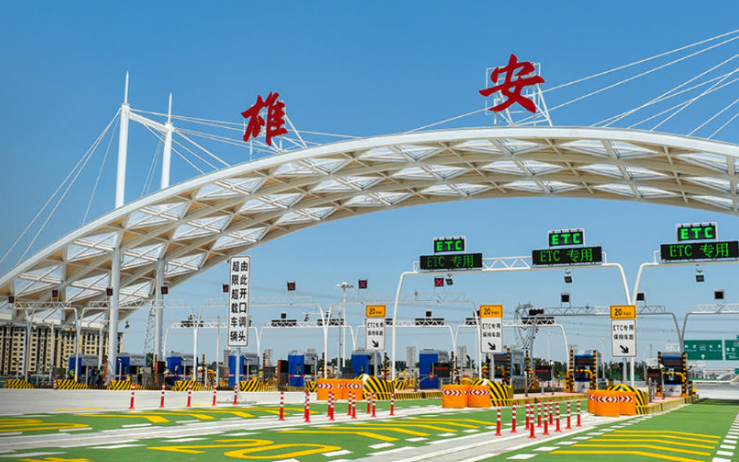

容東片區加快與起步區交通互聯互通,雄安站樞紐片區建成交通特色經濟區和站城一體的發展示范區。

啟動區盡快形成高端產業核心集聚區、高端商務功能區,起步區加快構建城市發展骨架。

統籌推進其他組團建設和雄縣、容城、安新縣城改造提升,分類發展特色小鎮。

構建高效便捷交通體系。

加快雄忻、雄商高鐵和石雄城際等鐵路項目建設,適時實施雄安至北京大興國際機場快線,京雄高速、榮烏高速新線、京德高速一期工程建成通車。

加快推進新區內部道路建設,完善新區及周邊干線公路網。

加快推進啟動區、容西、容東等組團公交樞紐建設,適度超前布局基本公交線網,開設需求響應式公交服務,建設高品質慢行系統。

完善新區市政基礎設施。

高標準建設水電氣、防減災基礎設施和調度指揮系統,基本形成安全保障體系。

加快建設智能城市,推進雄安超算云中心、城市級物聯網平臺建設,完善智能基礎設施和感知體系。

建設數字化主動配電網,打造國際領先的能源互聯網示范區。

推廣綠色低碳城市建設模式,有序推進海綿城市、韌性城市、無廢城市建設。

二、有序有效承接北京非首都功能疏解

堅持承接存量、吸引增量,質量引領、創新驅動,政府主導、市場運作,推動北京高校、醫療機構、科研機構、企業總部、金融機構、事業單位等一批標志性疏解項目落地實施,有序有效承接北京非首都功能疏解和人口轉移。

創建良好政策環境。

創新土地保障、住房供給、資金籌措、公共服務等領域政策措施,科學制定新區基準地價體系;實行居民可支付的租購并舉住房制度,建立租賃住房、共有產權房和商品房互補的多元化住房供給體系。

實施有吸引力的人才薪酬待遇制度。

打造優美生態環境。

建設國家生態文明試驗區,加強白洋淀生態環境治理和保護,統籌推進流域、淀區水生態環境整治和修復工程,完善禁漁制度。

創建國家森林城市,加快生態廊道、生態公園、生態水網建設。

建立綠色積分體系,探索生態資源定價和碳排放交易機制,完善生態環境標準體系,協同推進周邊環境綜合治理,營造藍綠交織、人與自然和諧相處的良好生態。

加快提升公共服務水平。

集中規劃建設好雄安新區大學園區,承接首都一批高校整體疏解,或在新區設立分校、分院、研究院等,促進校城融合發展。

支持在京醫院向雄安新區疏解轉移,加快雄安宣武醫院、國家醫學中心建設,建設國際一流的醫療衛生體系,探索全人群全生命周期健康管理。

探索公共服務新模式,建設公共文化體育智能管理服務平臺,創新社會保障服務體系,打造全國教育、醫療衛生改革發展先行先試區。

三、高質量推進創新發展

堅持在改革中聚能、在承接中提升,努力建設創新驅動發展引領區、協調發展示范區、開放發展先行區。

打造全球創新高地。

推動布局建設國家級信息網絡實驗平臺、生命科學創新研究平臺和工程研究中心,建設雄安國際科技成果展示交易中心、國家技術轉移中心、國家質量基礎設施研究基地,探索設立知識產權保護中心,放寬知識產權服務業準入,構建現代產權保護運用體系。

推動在京高校、科研院所、企業與我省共建聯合研究生院、產業研究院,增強新區對高層次人才的吸引力。

加快發展高端高新產業。

重點發展新一代信息技術、現代生命科學和生物技術、新材料等戰略性新興產業,推動雄安中關村科技園、雄安核電中心等一批龍頭骨干企業和企業總部落戶,啟動互聯網產業園建設,建設國家數字經濟創新發展試驗區,推動文化旅游、現代金融、商務會展、品牌推廣、醫療健康等高端現代服務業集聚發展。

建設高水平開放新高地。

高標準推動中國(河北)自由貿易試驗區雄安片區建設,加快推進數字貨幣試點和數字身份、數字誠信建設,探索研究數據資產國際貿易規則,建立健全本外幣一體化的賬戶體系,積極申建綜合保稅區,扎實推進跨境電商綜合試驗區、服務貿易創新試點等建設,積極招引海內外一流智庫,形成全球頂尖創意策源地。

四、深化體制機制創新

深入落實中央系列支持政策,在土地、住房、投融資、財稅、金融、人才、戶籍、醫療、社保等方面,開展體制機制改革創新和先行先試,構建雄安標準體系,形成一批示范全國的改革創新成果。

逐步賦予新區省級經濟社會管理權限,推動新區向城市管理體制轉變。

建立激勵機制和容錯機制,引導干部解放思想、改革創新、敢闖敢試,營造風清氣正的良好環境。

五、強化對全省輻射帶動作用

探索雄安與周邊及全省各市聯動機制,支持保定、廊坊、滄州、衡水等市與雄安新區共同建設產業協作示范區,在科技協同創新、生態環境保護、產業融合發展等方面加強協調聯動,其他市探索“雄安飛地”經濟合作模式,積極融入雄安產業鏈創新鏈,延伸發展成果轉化基地和產業配套基地,實現互利共贏發展。